02/10/2025@16:16:00

El benemérito historiador José Cabello Núñez, secretario de la Asociación Provincial Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales (ASCIL), archivero del Archivo Municipal de La Puebla de Cazalla, autor de los excelentes trabajos, inter alia: «Hallados dos documentos inéditos sobre la labor recaudadora de Cervantes» (2018); «Nuevos documentos para la biografía de Miguel de Cervantes Saavedra, un comisario real de abastos en los antiguos Reinos de Jaén y Sevilla (1592-1593)», (2016); «Miguel de Cervantes, comisario del Rey en Andalucía: nuevas aportaciones documentales para su biografía» (2015-2016); «Miguel de Cervantes, un comisario real de abastos en La Puebla de Cazalla: documentos inéditos sobre el abastecimiento de la Armada de Felipe II y la Flota de la Carrera de Indias», en Trigo y aceite para la Armada.

Regresaba al San Francisco de calles serpenteando el espacio, jugando a asustar al viajero desprevenido, riendo de los edificios vacíos construidos para infortunio de los afortunados, ese San Francisco en el cual no dejé un amor, en el cual busqué un amor, como en los puertos de Neruda, yo eterno viajero, enamorado eterno en busca del amor reflejado en los ojos de las bellas , buscando el placer de la bella entre las bellas, el San Francisco que esperaba rejuvenecido en mi vejez, esa ciudad que amaba y temía en sus dolores, en los seres que la habitaban, en la niña que triste me miraba desde debajo de un puente diciéndome, no me olvides, poeta, yo también soy San Francisco.

Sería dos mil cuatro, por lo que recuerdo. Arrabal vino a Murcia y lo entrevistó Gontzal Díez para el diario La Verdad. La habitual doble página con Arrabal en el centro. Una foto espectacular tomada en El Rincón de Pepe, la víspera. El poeta había desplegado sus alas negras sobre la alfombra de la recepción del hotel –una especie de estola que llevaba a modo de capa- delante del robusto mostrador de madera barnizada. Se transformó en híbrido de fauno y murciélago.

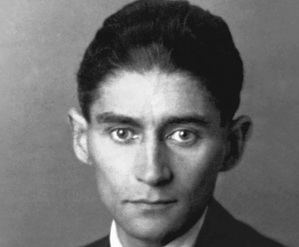

Del autor de ‘La metamorfosis’ -ahora se dice ‘La transformación’- creíamos saberlo todo, hasta sus no menos kafkianas relaciones amorosas. De pronto irrumpe una novela llevada al cine, ‘La grandeza de la vida’. Narra el último año de la de Kafka junto a Dora Diamant, aquella bailarina judía a la que conoció en una playa frente al Báltico en 1923, a un año de su muerte, y sólo es el comienzo de todo lo demás.

En el ocaso de la vida, ahí, en el frío suelo, ante la mirada lacónica de mi estirpe, escuché más gemidos y más lamentos... ella también había partido. Atónito, con los últimos de mis alientos, escuchaba como si me alejara, como si rápido caminara y los sonidos e imágenes fueran menos diáfanas.

Por qué las novelas para adolescentes son cada vez más violentas, más degradantes, más basura?”, se pregunta el último número de una relevante publicación digital francesa. Analiza el impacto entre los jóvenes de un nuevo género, el ‘Dark Romance’ -romance tenebroso-, donde se maridan agresiones sexuales, relaciones de dominación, tortura explícita y psicológica, presentados como los ingredientes esenciales de la nueva sentimentalidad romántica.

La flor de cerezo, también llamada «sakura» en japonés, es una flor pequeña con delicados tonos rosados o blancos que se van esparciendo por las ramas de un árbol no muy alto. Estos árboles son originarios de Asia Oriental, y se han cultivado en Japón durante más de mil años. El «sakura» tiene un impacto significativo en la cultura contemporánea de Japón. Se dice, por ejemplo, que los samuráis adoptaron la flor de cerezo como símbolo de su filosofía de vida. Uno de los festivales más famosos de Tokyo, y que atrae a miles de turistas cada año, es el Festival de los Cerezos en Flor.

Cuando el presidente del condado de Brooklyn declaró oficialmente el 27 de febrero como el Día de Paul Auster, casi se lo tomó a broma: “Me ha hecho sentirme como cuando el Espantapájaros sin cerebro de ‘El mago de Oz’ recibe un diploma que lo reconoce como Doctor en Pensamiento”. De los tres personajes que acompañan a Dorothy, resulta muy ilustrativo que Auster eligiera compararse con el Espantapájaros que sueña con tener un cerebro, y no con el Hombre de Hojalata, el que quiere tener un corazón. Pero aún más que su referente fuera este relato maravilloso, con una lectura iniciática, y otra hermética.

|

Con el estreno del año, el gran suceso editorial de 2025: "Hipnocracia. Trump, Musk y la nueva arquitectura de la realidad". Lo firmaba un filósofo chino, Jianwei Xun, de quien nada se sabía. El misterio se acrecentaba con lo disruptivo de su tesis. Somos cobayas de una nueva forma de control social, la Hipnocracia: vivimos en un estado de trance permanente, manipulados, teledirigidos, hipnotizados por los medios.

Permítasenos comenzar este esbozo de ideas con una apostilla de orden personal: hace ya algunos años, el poeta y amigo Daniel Muxica (de quien ya habrá oportunidad de profundizar en su obra como se merece) tuvo la generosidad –un rasgo constitutivo de su persona y que se mantuvo inalterable hasta el fin de sus días- de acercarme un verso de Hölderlin que yo desconocía (huelga aclarar: como tantos versos, materias y autores que ignoro) y hacerme saber su procedencia. De hecho, uno de sus poemas (el que lleva por título "Nostalgia”, perteneciente al libro El poder de la música, Stephen & Bloom, Buenos Aires, 1983, 60 páginas) lleva ese verso como epígrafe: “Quizás el rey Edipo tenga un ojo de más”. La perplejidad –la fecunda perplejidad- se instala en el ánimo de quienquiera indague en el sentido de tal verso: ¿cómo es posible que Edipo, cegado por propia mano y desbordante culpa, ostente, aun así, un ojo de más, un ojo suplementario, un ojo con el que ve un horizonte que trasciende la mirada de los simples mortales? El presente borrador es un intento que aspira –sólo aspira- a responder a tamaño interrogante.

1- La construcción del silencio

En su imprescindible libro El tiempo en ruinas, el antropólogo francés Marc Augé vuelve sobre un concepto que ya había delineado en un volumen anterior (Los no lugares. Espacios del anonimato) y amplía su desarrollo: aeropuertos, cadenas hoteleras, supermercados, autopistas o centros comerciales pueden definirse como no lugares en tanto su principal vocación no es territorial, su fin no es crear identidades singulares (más bien tienden a subsumirse en la homogeneidad de lo idéntico: un local de McDonald’s es exactamente igual a otro local de McDonald’s; tal la lógica de la cadena comercial, una cadena donde todos los eslabones son y tienen que ser iguales) y se constituyen como pasajes de comunicación, circulación y consumo; vale decir: predios asentados en y atravesados por la más exasperada funcionalidad. Idénticos a sí mismos derivan, necesariamente, en la redundancia y pueden ser caracterizados, tal como lo hace Augé, como “espacios de lo demasiado lleno”, donde el rasgo más relevante es la saturación de seres humanos y, por lógica consecuencia, espacios donde cada ruido hace su habitación, para decirlo de cervantino modo.

Las mitologías, las leyendas, las ficciones –algunos de los nombres que urden esa intrincada trama que se agrupa bajo el común denominador de Historia- dan cuenta de diversas construcciones que han incidido con singular intensidad en el imaginario colectivo y que reclaman, cuanto menos, una breve reflexión.

En el vasto universo de las ideas y las corrientes filosóficas que han moldeado nuestra civilización, pocos métodos destacan tanto por su simplicidad y profundidad como la mayéutica. Esta palabra viene del griego “maieutikós” que significa partera o partero. Es decir, hace alusión al acto de parir. En otras palabras, de traer criaturas al mundo.

Muerte de atlante se publicó el 29 de febrero y empezamos con la promoción a primeros de marzo. No he visitado muchas librerías desde entonces. Algunas sí, en Madrid, en Alicante, en Valencia... En una de ellas me sorprendió un poco la compañía. La del libro, quiero decir. Sus vecinos de anaquel eran obras de Eduardo Mendoza, Paul Auster, Fernando Savater. También había muchas novelas de autoras nuevas a las que todavía no he tenido el placer de leer.

Siguiendo rutas americanas por la España meridional pasamos de la Montilla del Inca Garcilaso a la Córdoba de los virreyes, esto es, del Siglo de Oro a la Ilustración hispánica. Y lo hicimos en la misma compañía, la mejor posible. Desde la Universidad de Málaga emprendimos una ruta indiana más. Tras Macharaviaya, Sevilla y Montilla, vino Priego. Profesor y alumnado disfrutaron de una gran jornada, pletórica de recuerdos y abundante en afectos. Mi agradecimiento a todos ellos y, muy especialmente, a nuestra cicerone. Estos fueron sus resultados cumplidos a continuación veamos sus aprendizajes en apretada síntesis.

|

|

|