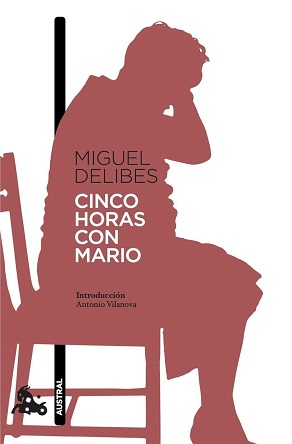

Tal vez una de las personas que definió con más exquisita precisión el llamado realismo español fue la inimitable María Zambrano en España, sueño y realidad (Edhasa, Barcelona, 1965; pp. 69 y ss.): “Un novelista ha de desentrañar una misteriosa realidad sin alterarla. Y como no se sabe en qué consiste lo misterioso del misterio, ni en qué matiz leve están impresos sus rastros, surgirá el realismo español.” Y abunda respecto al lugar de la mujer en la narrativa española: “No es la mujer real, sino la que Don Quijote inventa. Caso que no es privativo de Don Quijote sino de todo el idealismo amoroso de la Edad Media.” Benito Pérez Galdós, con Fortunata y Jacinta, entre otras novelas, observa Zambrano, es el primero en introducir mujeres “reales y distintas”, con “el mismo género de realidad” que el hombre, no como sujeto colectivo, sino individual, pues resulta obvio el abismo de diferencia que se abre entre el concepto “historia de mujeres” y el concepto “mujeres con historia”. Otro tanto es lo que realiza Miguel Delibes, dándole la voz narrativa de una novela a una mujer. Entre un prólogo y un epílogo narrados en tercera persona, se desarrollan veintisiete capítulos en los cuales, bajo la forma del monólogo, resuena la voz de María del Carmen Sotillo, “Menchu”, increpando, reprochando y “dialogando” frente al féretro de Mario Díez Collado, su marido recientemente fallecido a causa de un inesperado paro cardíaco. No resultaría aventurado, sino, más bien, fecundo, confrontar la novela de Delibes con Diatriba de amor contra un hombre sentado, la pieza que Gabriel García Márquez publicara en 1987, si bien el tal cotejo excede los límites y los objetivos del presente ensayo. Una vocera oficialCinco horas con Mario es, en principio, y de un modo casi oblicuo, transmitido por Menchu y los conocidos y amigos del matrimonio, un itinerario de las humillaciones de un intelectual de provincias, Mario Díez Collado, a quien le resulta imposible expandirse dentro de los reducidos espacios en los cuales vive, que trata infructuosamente de ser entendido editando novelas que nadie lee o que muy pocos alcanzan a entender, que intenta enarbolar una ética de principios y valores en medio de un mundo donde todo es mercancía intercambiable. Las diez páginas y media que preceden al comienzo del monólogo de Carmen exhiben los rasgos constantes que predominarán a lo largo de la obra: el velatorio de Mario, dirigido por la batuta implacable de Carmen, es la celebración de todos los convencionalismos, un encadenamiento de gestos y de discursos sustentados en una retórica horra de contenidos. Los deudos o amigos que se acercan a presentar sus condolencias son vistos por Carmen como “bultos”, los besos que se intercambian son un remedo del genuino afecto (“los chasquidos de los besos pero no su efusión”, “el efluvio de los besos pero no su calor”, “besuqueaba sin el menor fervor, rutinariamente”). La mayor decepción de Carmen parece asentarse en las formas de la esquela funeraria: se entera con hondo pesar que el cargo que detentaba Mario en el Instituto donde impartía clases no amerita el tratamiento de “ilustrísimo señor”, por lo cual confiesa a su íntima amiga Valen “que una esquela así, sin tratamiento, a palo seco, parece como desairada.” En el marco de una estrategia decidida y envolvente de apropiación, Carmen se erige no sólo en la dueña del velatorio sino, por extensión, del muerto (“Y Carmen experimentaba una oronda vanidad de muerto, como si lo hubiese fabricado con las propias manos”) en la medida que entiende que su más alta tarea es rescatarlo: “el rescate de las últimas horas de Mario dependía de ella.” Una de las primeras decisiones de Carmen durante el velatorio es dar vuelta los libros de la biblioteca de Mario (“ella los estuvo volviendo uno a uno, pacientemente, todos los de cubiertas chillonas que sobresalían del crespón negro. Al concluir, se sintió extrañamente complacida y con los dedos llenos de polvo”): es un gesto que comporta un peso simbólico que se va a desarrollar a lo largo de toda la novela. Puesto que, ¿quién es Carmen? En palabras de su marido, “una pequeña reaccionaria”. También se podría agregar que es la convencida vocera del discurso oficial franquista y todas las consecuencias que de ello derivan, y para quien no esté interiorizado del tal discurso, se la puede definir como la portavoz del sentido común de aquello que se erige como políticamente correcto. A Carmen le cuadra, como a muy pocos personajes de la literatura, la cita de la que echó mano Carlos García Gual en su discurso de ingreso en la Real Academia Española, pertenecientes al emperador Juliano, al que los cristianos llamaron “el Apóstata”, y que en el año 363 escribiera una carta a un sacerdote a propósito de las lecturas recomendadas a los clérigos: “Nos parecería bien que se leyeran relatos de historia, de los que están escritos sobre hechos reales. Pero hay que rechazar todas las ficciones divulgadas desde hace tiempo en forma de relato histórico pero de argumentos amorosos y temas por el estilo. No es conveniente cualquier camino para los sacerdotes ni tampoco cualquier lectura es decente. Porque las lecturas producen en el alma una cierta disposición y en poco tiempo despiertan nuestros deseos, y luego, de improviso, encienden una llama tremenda de la que creo que hay que mantenerse apartado desde lejos.” Carmen suscribiría punto por punto todas y cada una de las palabras de Juliano. Es uno de los puntales inconmovibles donde se apoya la ideología de Carmen; en el ilusorio diálogo que establece con el cadáver de Mario, subraya “leer y pensar es malo, cariño, convéncete”; es la tertulia literaria a la que concurre Mario aquello que “lo echó a perder”; de hecho, bajo la óptica de su mujer, Mario no hace nada, sólo escribe, en la medida en que “no me vengas ahora con que escribir es trabajar … que escribir y tocar el violón es todo uno”; Carmen define a los libros como “almacenes de polvo”. Y en el extremo desquiciado del argumento acaba por decir respecto a Borja, uno de sus hijos: “por nada del mundo quisiera tener un hijo intelectual, una desgracia así, antes que Dios se lo lleve, fíjate.” El verdadero problema de Carmen no es que Mario escriba, ni siquiera que escriba bien o mal (si bien escribe novelas sociales cuando lo que le gustaría a Carmen es que escribiera novelas de amor para las cuales, incluso, en alguna circunstancia, le ha proporcionado un argumento que Mario desestimó), sino que es una escritura que no resulta rentable, por lo tanto: ¿para qué sirve? La pregunta de Carmen alude a la utilidad, y es una pregunta que no tiene una respuesta satisfactoria. Si el tema se plantea en un plano de interés, rendimiento o usura, servir sirve un electrodoméstico: una batidora, un televisor, una heladera…; en ese sentido y bajo esos términos, el arte, como tal, no sirve para nada: no lava, no alivia un dolor de estómago, no refrigera. Como para sumarle alegato a la inutilidad, no amerita el menor requerimiento de orden social: nadie, nunca y en tono de clamor general ha solicitado la escritura de En busca del tiempo perdido o la realización del Guernica. La única utilidad que puede detentar, la única solicitud a la que puede satisfacer se encuentra exclusivamente vinculada al estado de alma –para utilizar las palabras de Walter Pater- de quien halla el más profundo contentamiento, la más íntima fruición en la lectura de un libro, la audición de una pieza musical, la contemplación de una pintura; vale decir, quien encuentra su complacencia en el arte por el arte. El propio Platón, a quien se puede considerar, entre otras tantas cosas, el primer crítico de arte (nadie había reflexionado antes que él en torno a lo bello), tal como cita Walter Pater en Platón y el platonismo (Emecé Editores, Buenos Aires, 1946), concluye que el arte como tal no tiene ni puede tener otro fin que su propia perfección: “¿Tendrá acaso cada una de las bellas artes otro fin que el de ser perfecta?” Y el estado de alma de Carmen está tan alejado como imaginar se pudiera de todo ello. Y, por supuesto, la referencia central de la novela en cuanto a este aspecto es el Quijote, del cual Mario, a ojos de Carmen, es un perfecto trasunto: “Dichosos libros, que te tenían sorbido el seso”. Por ello, el análisis de Carmen, que ni siquiera es impresionista, de los libros de su marido está atravesado por el más crudo prejuicio de orden social: el problema realmente insalvable para Carmen es que los personajes que crea Mario son pobres o tontos: nada, pues, que “venda”. El imposible diálogo con un cadáverHay dos recursos mediante los cuales Delibes delinea a la perfección el perfil acrisolado de grotesco que presenta la novela. Uno es el de la preterición –tropo tan caro a Cervantes, utilizado tan a menudo en la escritura del Quijote y que es una fórmula mediante se declara no decir lo que se dice en la frase misma-: “y conste que no me gusta hacer juicios temerarios”, afirma Carmen antes de descerrajar opiniones brutales; “fuera de los nombres de los chicos, la administración, los colegios y cosas así, yo un cero a la izquierda”, lo que equivale a decir que todo, sin excepción, estaba bajo su férula; “que no es que yo me queje, a ver si nos entendemos”, aclara antes de abocarse a una retahíla de quejas mayores y menores; “y otros defectos tendré, pero celosa no soy”, cuando ha dado muestras sobradas de que ve a toda mujer como una enemiga personal que pretende cortejar a Mario. El otro recurso, que ya entra de plano en el terreno de la comicidad, es el permanente uso por parte de Carmen de diversos vocativos en una ilusoria pretensión de otorgarle un barniz de diálogo a aquello que es un riguroso monólogo: “sin que salga de entre nosotros”, “algún día me darás la razón”, “¿te das cuenta Mario?, “me saca de mis cabales que te hagas el tonto”, “no digas que no”, “no te enfades”, y un largo etcétera. Huelga decir que nada va a salir de entre ellos, que Mario ya jamás le dará la razón, que no se da cuenta, que no se hace el tonto, que no le va a decir que no y que no se enfada por el sencillo y categórico motivo de que está muerto. Una mujer sin sombra de dudasCarmen se define como “una chica de clase media más bien alta” mientras que Mario, en su opinión, es el producto de una clase media “más bien baja”. No es un dato menor, sino central en el largo soliloquio de Carmen, pues aquello (tal vez, lo único) que le garantiza cierta tranquilidad de espíritu es la estratificación social, la certidumbre de una sociedad cristalizada donde cada uno ocupe el lugar que le corresponde: “afortunadamente todavía hay clases”, “hay vocaciones para pobres y vocaciones para gente bien, cada uno en su clase”, y si hay conatos de algún tipo de rebelión o cambio en las costumbres “me da por pensar que éstas son las señales del fin del mundo”. Por estos motivos se muestra partidaria de la guerra (durante la Guerra Civil confiesa haberla pasado fantásticamente bien; guerra que, por otra parte, le ha permitido a Carmen y a su familia de origen el ejercicio desembozado de la sevicia para con “los rojos”), de la represión policial, de los estamentos establecidos (“esto es así desde que el mundo es mundo”), y contraria a la iglesia tercermundista, a la educación igualitaria, a la movilidad social y a la educación y el trabajo femeninos (“¿para qué va a estudiar una mujer, Mario, si puede saberse? ¿Qué saca en limpio con ello, dime? Hacerse un marimacho…”). Carmen es un personaje pletórico de certidumbres y esa es, precisamente, la característica relevante de los regímenes totalitarios, de los fanáticos, de los fascismos de cualquier signo: la límpida carencia de dudas; es el rasgo distintivo y la peculiaridad más inquietante, es el brazo que traza sin vacilación alguna el eje divisorio entre el bien y el mal. Carmen, sin duda, no fue alumna de José Ortega y Gasset, quien, según es fama, comenzaba muchos de sus cursos diciendo: “Les voy a enseñar a dudar de todo.” Es por ello que la monarquía (que para su padre es una convicción de cuño ideológico y para ella, además, una estructura de carácter estético: “Una Monarquía es otra cosa, la República, qué sé yo, es como más ordinaria…”) es la única garantía posible de orden en cuanto comporta de jerarquía estratificada y, por ello mismo, inmutable, a salvo de los vientos de la Historia. Acompañado, como suele suceder, con un nacionalismo a ultranza (“como en España en ninguna parte”) en Carmen emergen el antisemitismo (“¿es que vamos a olvidarnos, cariño, de que los judíos crucificaron a Nuestro Señor?”) y una cosmovisión en la que prevalecen los principios de la eugenesia: “por listo que sea, ¿qué puede dar de sí el hijo de una lavandera, intelectualmente me refiero”, “esos hijos de extranjeros suelen dar malos resultados (…) no sé si por la mezcla de sangre o qué, pero todos tiran un poquito al monte.” Si la lógica hereditaria comportara, aunque más no fuera, un mínimo margen de verdad, se tornaría un rasgo no sólo dramático, sino también inmutable pues a nadie surgido de una clase humilde le resultaría fácticamente posible trascender su marco de pertenencia: es algo que se lleva inscripto en la sangre, refractario a cualquier clase de mudanza o recambio. No resultaría improcedente observar que muchos años antes que Carmen, prácticamente una generación, la generación argentina del ‘80 (1880), integrada por Eugenio Cambaceres, Wilde, Julián Martel y Lucio Vicente López, entre otros, alentaba los mismos principios: los inmigrantes portaban el mal (la indolencia, la barbarie, la impureza) en la sangre, a tal punto que una de las novelas emblemáticas de Cambaceres lleva por título, precisamente, En la sangre (1887). Asimismo, para Carmen, el Estado es una réplica a escala de la escuela, sustentado en dos pilares: la obediencia y la disciplina, lo cual torna a los gobernantes en severos y rigurosos dómines, pero, lo que es mucho peor, convierte a los ciudadanos en niños eternos. Carmen no se cansa de resaltar(le) que todo lo que ella hacía, comentaba o insinuaba era por el “propio bien” de Mario, lo cual la excusa de cualquier tipo de culpabilidad, obviando que es el argumento totalitario por antonomasia, el discurso del que echa mano toda dictadura de cualquier orientación. Aquello que se elide en este argumento es que “el propio bien” tiene una sede interior, es el que se procura el propio sujeto respecto de sí mismo, y si él no puede procurárselo, nadie puede. Y cuando a Carmen se le imputa -por la suma de enormidades de las que hace gala y por las que experimenta un legítimo orgullo- falta de sensibilidad (social, artística, personal), Carmen la rebate y la niega con un argumento exquisito: es tan sensible que cuando menstrúa se le corta la mayonesa. Uno de los mayores logros de Delibes como retratista insobornable es haber trazado con finísimo pincel una de las características distintivas de la derecha cerril: hablar de lo que apenas se intuye, perorar a propósito de un libro luego de haber leído la solapa, afirmar de oídas y denostar por boca ajena. Un solo ejemplo, entre tantos, resulta más que ilustrativo: en el capítulo XIX, cuando Carmen se extiende en torno a la Revolución Francesa, lo único que tiene en claro respecto al célebre acontecimiento es que se refiere a “la de Pimpinela Escarlata”, mixturando sin el menor prejuicio la novela de Emma Orczy, publicada en 1905, con los hechos históricos. Se aplica a ella de manera ajustada la sentencia de Walter Pater en el ya citado Platón y el platonismo: “El que no conoce la verdad de las cosas, sino que trata de averiguar lo que otras personas piensan de ellas, sólo tendrá una especie de arte bastardo de meras palabras” (p. 146, el destacado pertenece al original); en más de un momento, el profuso monólogo de Carmen se reduce a “meras palabras”, una catarata de lugares comunes de quien no habla en nombre propio sino por boca del status quo. Es, en suma, el abismo que se abre entre los conceptos de doxa y episteme. Siguiendo a Werner Jaeger (Paideia: los ideales de la cultura griega, Fondo de Cultura Económica, México, 1957), no deja de resultar curiosa la evolución que tuvo el término doxa: en la ética griega antigua es un concepto íntimamente vinculado a la areté (excelencia, reputación), es Platón quien desliga los dos términos para otorgarle a doxa el sentido de “mera apariencia”, “simple opinión” que alimenta la vida de toda retórica (tomando el concepto de “retórica” como discurso vano, insustancial, el desdén machadiano por “las romanzas de los tenores huecos”). Por el contrario, areté y episteme acaban por asimilarse a los conceptos de “virtud” y “saber” respectivamente (si bien sería un error de proporciones traducir episteme por el sentido que tiene en la actualidad la palabra “ciencia”, sino que más bien posee el significado espiritual de los valores, aquellos que los griegos llamaban phronesis). Episteme, en todo caso, es la base de un verdadero “saber”, y la sabiduría es aquella ciencia capaz de dirigir una conducta. Carmen funge, a lo largo de toda la novela, como una abanderada de la doxa en cuanto el concepto comporta de “mera apariencia”. La mirada del otroCuando Carmen pretende ponerle a Mario, uno de los cinco hijos del matrimonio, una corbata negra por la muerte de su padre, éste le responde: “eso son convencionalismos, mamá; conmigo no cuentes”, lo que da pie para que Carmen se explaye en torno al sentido del luto, responder a cabalidad, y sin dudas, como siempre, a la pregunta para qué sirve el luto: “para que lo vean los demás (…) hay que guardar las apariencias; entiende “que a los intelectuales deberían prohibirles ir a la playa, que así, tan flacos y tan cruditos, resultan antiestéticos”; no hay motivo para impedir la existencia legal de prostíbulos, a condición de que las prostitutas permanezcan encerradas en su ámbito para siempre a fin de que “no pudieran ver ni la luz del sol, que no merecen otra cosa”; y, por cierto, acepta que “el hábito no hará al monje, pero impone”. Para Carmen, el único patrón de medida posible es la mirada del otro: convalida, sanciona y legisla; no en vano una de las sentencias que más reitera en el transcurso de su monólogo es: “hay que guardar las apariencias”; “guardarlas”, como es obvio, a la manera de un bien, de un atributo, son las apariencias el verdadero tesoro de un sujeto en la medida en que resultan contempladas por el ojo del otro y, en consecuencia, otorgan la medida de ese sujeto. Por ello, lo peor para Carmen es el bochorno, y el bochorno dimana de una sola fuente: la mirada del otro. En el mismo sentido, Carmen no deja de aludir a una depresión que en algún momento ha aquejado a Mario y que ella, como corresponde a su cosmovisión, no considera siquiera una enfermedad: “si no te duele nada, ni tienes fiebre, ¿de qué se va uno a quejar?” Es un argumento harto interesante habida cuenta que es uno de los primeros que en sus albores se esgrimió para demostrar la inutilidad del psicoanálisis como práctica: si no receta, no ordena radiografía ni determina un diagnóstico taxativo, en modo alguno se puede afirmar que cura, alivia o sana. Para Carmen, la vista (aquello que se ve, lo aparencial) es el único sentido que garantiza algún orden de certidumbre: aquello que se ve (excepción hecha de Dios), existe; aquello de lo que se habla, se perora o se especula no se ve, en consecuencia no existe; no es concreto: no se puede contar, ni medir, ni pesar. Allí radican sus insalvables escrúpulos respecto al ámbito intelectual al que pertenece Mario: las ideas son intangibles. Por algo ha de serEn los términos de su fe de espalda tiesa, el mayor escándalo para Carmen es la celebración del Concilio Vaticano II, convocado por el papa Juan XXIII, que se extendió desde 1962 hasta 1965 y en el que participaron consultores de iglesias ortodoxas e iglesias protestantes: “si a estas alturas, también va a resultar que los protestantes son buenos, acabaremos por no saber dónde tenemos la mano derecha.” Siguiendo una coherencia interna perfecta (Delibes debe ser uno de los retratistas de personajes más eximios de la lengua española, al margen de su probada destreza para el dibujo), Carmen exhorta a un retorno a la tradición: “¿Es que también era mala la Inquisición, botarate? Con la mano en el corazón, ¿es que crees que una poquita de Inquisición no nos vendría al pelo en las presentes circunstancias? Desengáñate de una vez, Mario, el mundo necesita autoridad y mano dura (…) la Inquisición era bien buena porque nos obligaba a todos a pensar en bueno, o sea en cristiano”. Esta viva defensa de la Inquisición, en verdad es una apología que se sustenta en el mismo punto conceptual que cualesquiera alegatos similares reivindicando el Holocausto, los campos de concentración, los genocidios, etc.: “una poquita de Inquisición” no nos vendría mal es un argumento que, con notable velocidad, va in crescendo y, en su cenit, termina por justificar con holgura el homicidio: “es muy discutible eso de que matar a un hombre por no querer traicionar su conciencia no es cristiano, porque, en resumidas cuentas, ¿puedes decirme si cogeríamos un solo grano de trigo si previamente no eliminásemos la cizaña?” Puesto que si no se encuentran razones en la inferencia especulativa, se las pueda hallar en la lógica consuetudinaria: si a los pobres, a los marginales, a los rojos o a los dementes, argumenta Carmen, “la sociedad les hace el vacío por algo será”, adelantándose varios años al tristemente célebre concepto del vicario general castrense argentino Adolfo Fernando Tortolo que explicaba con idénticas palabras el motivo por el cual “desaparecieron” treinta mil personas: por algo será, concepto en cuyo seno el algo funciona como la incógnita de una ecuación pasible de ser despejada por una multiplicidad de variables: desde el designio divino hasta el puro azar. Una lógica consuetudinaria de la cual Carmen proclama sin ambages su primer artículo: “las cosas tienen que ser así porque así han sido siempre”: es la razón de un continuismo automático expresado bajo las formas de la tautología, y si hay algo que predomina en la tautología es el nulo margen que deja para cualquier tipo de ejercicio de orden reflexivo. Es el memorable diálogo que pergeña Molière en El enfermo imaginario, en el cual se pregunta: “¿Por qué el opio hace dormir?”, y se responde: “Porque tiene una virtud dormitiva.” Íntimamente asociado al registro de las apariencias es un tema que se va desarrollando a lo largo de la novela: el tema del “Seiscientos”. Una de las cosas que más acerbamente le recrimina Carmen al cuerpo sin vida de su marido es no haberle dado un gusto en el cual ella cifraba sus más caras esperanzas: la compra de un “Seiscientos”: “Un Seiscientos hoy hasta las porteras, cariño”, “una se encapricha por un Seiscientos y como si cantara, como si pidiera la luna”, “pero qué menos que un Seiscientos, Mario, si un Seiscientos lo tienen hoy hasta las porteras, pero si los llaman ombligos, cariño, ¿no lo sabías?, porque dicen que los tiene todo el mundo.” Aquello que verdaderamente fastidia a Carmen no es tanto no tener un Seiscientos, sino que “hasta las porteras” lo tengan: aquello que desea Carmen es el automóvil como mediación simbólica de clase, no tener ni siquiera un Seiscientos no es no tener nada, sino ser menos que nada, lo que en la estructura ideológica de Carmen se parangona con: ser menos que una portera. El cuerpo que se hurtaLa bête noire de Carmen es Encarna, su cuñada, viuda de Elviro, hermano de Mario. Carmen no alienta la sospecha, sino que posee la convicción de que Encarna pretende imponer aquello que se conoce como la ley del levirato: la que obliga al hermano de un hombre (Mario, en este caso) que muere y que deja una viuda y no ha tenido hijos, a casarse con la viuda (y, en efecto, el fallecido Elviro y Encarna no han tenido descendencia): “Encarna, tu cuñada…desde que murió Elviro (…) se piensa que el hermano menor está obligado a ocupar el puesto del hermano mayor y cosas por el estilo”. Pero ello, una fantasía, al cabo, nunca consumada por lo menos de modo manifiesto, no bastaría para justificar el encono de Carmen hacia Encarna. Se impone hallar la razón a unos pocos metros más de hondura. La diferencia que se establece entre ambas mujeres es flagrante: Encarna es una mujer sexuada; Carmen, no. Es en el interior de este déficit donde Carmen siempre ha visto peligrar su matrimonio. Y la sexualidad y el cuerpo concreto de Carmen es uno de los motivos predominantes de la novela. Carmen no deja de quejarse de una característica física de la que la ha dotado la naturaleza: pechos exuberantes, unos pechos que, para colmo, se realzan con el color negro del luto (con lo que, nuevamente, se recae en el ámbito de la apariencia), tal como se confiesa en el prólogo: “No tengo pechos de viuda, ¿verdad que no, Valen? –dice desalentada-. No me engañes”; y a lo largo del monólogo: “que yo no sé qué tendrán mis pechos, la verdad”, “cuando dijo, mirándome la poitrine con todo descaro”, “Eliseo San Juan, el de la tintorería, sin ir más lejos, no hay vez, sobre todo si salgo con el suéter azul, que no se meta conmigo”, “no me quitaba el ojo de la poitrine”. Pero son pechos que Carmen, en una progresión de cuño histérico, muestra y oculta, exhibe y hurta, ofrece y deniega. De igual modo, cada vez que habla con un hombre con el que pudo o podría haber tenido un conato de acercamiento ya de soltera o casada, Carmen esgrime un discurso de paradigmática represión: un sí-no que se resuelve en un “quizás”, en un “más adelante” o en un “quién sabe, pero podría ser o haber sido”. Salvo el memorable crescendo del final con Paco: un muchacho que Carmen ha conocido durante la adolescencia, que confundía las palabras, que nadie podría haberle augurado un futuro promisorio, pero al que se encuentra por azar manejando un automóvil ostentoso, viviendo una vida cinematográfico y viajando a París, Londres o Barcelona. Tras sucesivos encuentros en los que la casualidad ya no juega ningún papel, Carmen, con desesperación, confiesa su infidelidad frente al cadáver de Mario, pero es una confesión un tanto peculiar en la medida que Carmen, al aludir a las tales circunstancias, se muestra poco menos que como una indefensa víctima de una fuerza superior o de un destino impiadoso: en efecto, aborda por enésima vez el automóvil de Paco, van andando un largo trecho, se detienen, se ocultan detrás de una mata, se abrazan, Paco le rasga la ropa, le confiesa que hace veinticinco años que está soñando con esos pechos, pero Carmen afirma en su monólogo que “yo no puse nada de mi parte”, “yo no era yo”, “aunque hubiese hecho algo malo no era yo” y, finalmente, en un excepcional giro del discurso que se podría definir como un ejemplo impecable de mala fe en el sentido estrictamente sartreano del término, termina haciendo responsable directo del episodio a Mario: si le hubiera comprado, en su momento, un Seiscientos no habría tenido necesidad alguna de subir a otro coche; es un discurso paradigmático de deslinde de responsabilidades: es la defensa de la fidelidad desde la infidelidad, de la inocencia desde la culpa, de la pretendida pasividad desde la activa seducción. Y una variante de aquello que Carmen enuncia como uno de sus convicciones irreductibles: “las chicas con principios, las honradas, las que somos como se debe de ser, gozamos excitándole en los hombres pero sin llegar a mayores, mientras que las fulanas se van a la cama con el primero que pillan.” A contrario sensu y bajo la especie de la sutil paradoja, se puede observar en este final un desgobierno de Carmen que da cuenta del abismo que se abre entre lo que sostiene por convicción y lo que sofoca por deseo; a pesar de sus reiteradas expresiones en contrario, tal vez en ese final Carmen es la que es. Puesto que en el plano de la pura virilidad (o lo que entiende Carmen por ello), aquello que le reprocha a Mario es la escasez de hombría en el sentido lato de la palabra, en el plano proveedor y en el plano íntimo: no fue un hombre entre los hombres (no logró ascensos jerárquicos, acumulación de capital, acceso a estratos sociales superiores) y no fue un hombre frente a una mujer (no la desfloró en el transcurso de la noche de bodas). El turismo de origen escandinavo que, en opinión de Carmen, escandaliza, que resulta inmoral, que muestra más de lo que encubre es, sin duda, producto de un plan organizado por la masonería y el comunismo. Es digno de observar que una de las peculiaridades distintivas en el temperamento de Carmen es su hiperdesarrollado sentido de la paranoia: en su derredor, todo es un complot de vastos alcances que ella, necesariamente, debe desmontar en pro de la moral y las buenas costumbres. Hay infinidad de cosas que no corresponden y que Carmen se siente en la obligación de restituirlas a su lugar. Por ello, una de las perversidades que Carmen le imputa a Mario es haber muerto por un paro cardíaco, pero no por la muerte en sí, o por haberla dejado viuda con cinco hijos, o por la pérdida que supone, sino porque “la verdad, que se mueren del corazón los hombres de negocios, que de un telefonazo pueden ganar o perder millones … (…) … me lo explico en los hombres importantes, pero que tú, Mario, un don nadie, para qué nos vamos a engañar…”. Mario ha muerto de una muerte que no le correspondía, y hasta eso, y sobre todo eso, a los ojos de Carmen, forma parte del abanico de extravagancias de su marido. Pero hay algo, sin embargo, entre tanto despropósito, en lo que Carmen atina a la perfección: asimilar a Mario a los personajes de raigambre clásica o en ellos inspirados, quienes se erigen en soledad contra la polis: desde Antígona hasta el ibseniano enemigo del pueblo; puesto que Mario, en el medio tono que se le puede adivinar, en sus cortedades y en sus desconciertos es capaz, como afirma Carmen de cargarse “a la ciudad entera, cariño”. El entramado estructural de Delibes en esta novela está manejado con verdadera maestría, es una escritura que opera por progresión y adición. La graduación de los núcleos narrativos (el luto, Paco, el Seiscientos, los libros de Mario, etc.) remite, en cuanto a su estructura, a una fuga de Bach: un crescendo envolvente que a medida que reitera, añade; y cada vez que añade, corrige, modifica y transforma hasta acceder a un conjunto coherente en sí mismo e intransferible a otros términos que no sean los propios, entretejido por la suma de fragmentos y la cohesión de la totalidad. Por fin, ya es casi un lugar común poner de relieve la continencia, el ascetismo, la parquedad de la prosa de Miguel Delibes; habría, cuanto menos, que reconsiderar el tópico. Novelas como Cinco horas con Mario o El hereje, por nombrar sólo dos de una vasta producción, son una pirotecnia de recursos estilísticos, literarios y lingüísticos que, sin llegar a la plétora barroca, parecen situarse en las antípodas de la tan comentada austeridad. Puedes comprar sus libros en:

Noticias relacionadas+ 0 comentarios

|

|

|

Si (

Si ( No(

No(