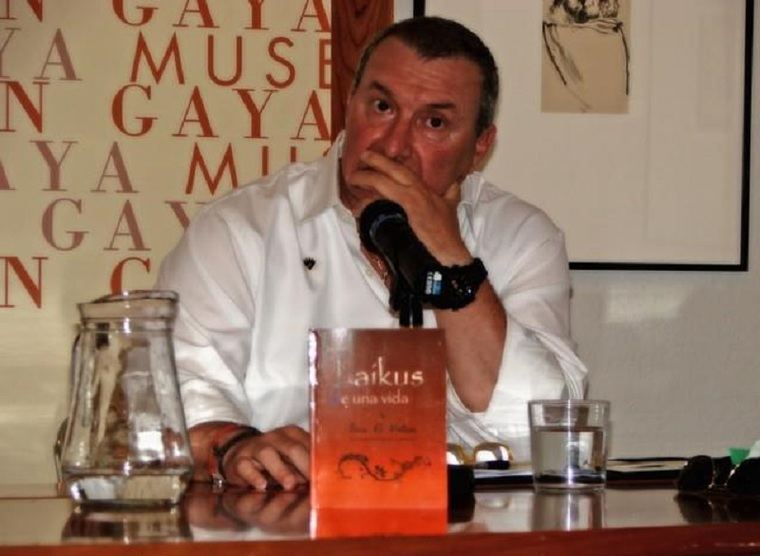

¿Podría contarnos un poco de su vida y actividad literaria? Escribir nunca fue una decisión. Fue un latido. Una forma de respirar sin pedir permiso. Comencé bien joven; me recuerdo con diez o doce años tratando de plasmar en folios en blanco, de los que tenían la marca de agua de un galgo, tanto dibujos como frases. Eran intentos torpes, pero ya habitados por una necesidad, la de decir, la de expresar, la de traducir el mundo que me rodeaba en formas que pudieran permanecer. Hoy, después de años, sigo haciéndolo igual… solo que ahora sé que esas palabras también les pertenecen a otros. Mi obra ha transitado la poesía, la prosa poética, el aforismo y la fotografía, sin abandonar la narrativa de opinión (artículos de opinión) y relatos para jóvenes. No como géneros separados, sino como lenguajes distintos de una misma emoción. Siempre escribo desde lo que me duele o me salva, desde la rebeldía o desde la ternura, desde la dignidad que no negocio. Mi literatura no es un pasatiempo, es mi forma de estar en el mundo. He publicado libros como Cartas de Molay, Estados del Alma, 22. Versos contra la ofensa y la humillación, 23. Cabalgando tiranías y 24. Fusión, La taberna de los rebeldes, Los te quiero que no se dijeron, entre otros. Cada uno es una estación de paso, un espejo interior y una mirada hacia lo común. No escribo desde el privilegio, ni desde el deber. Escribo porque si no lo hiciera, me faltaría algo esencial. Como dijo alguien una vez, “el poeta se convierte en tabernero, servidor de Así lo siento. Así lo vivo. Así sigo. ¿Cuáles fueron sus primeras lecturas aforísticas y qué autores le influyeron? Mis primeras lecturas aforísticas no nacieron de la búsqueda académica, sino de la necesidad interior. No fue un género que me impusieran, sino que llegó como llegan las cosas esenciales, en silencio, con una fuerza irrebatible. Me encontré con autores que entendían que en lo breve podía caber lo inmenso, y desde entonces supe que el aforismo no era un adorno intelectual, sino un acto de lucidez poética. Entre las primeras voces que me marcaron están Antonio Porchia, con su Voces, que me enseñó que la verdad puede ser una herida limpia. Cioran, cuya visión de la muerte me impactó profundamente, sin que ello me convierta en un estudioso de su obra. Y más tarde, de forma natural, me vi dialogando —no siempre conscientemente— con Borges, Saramago, Gamoneda y Matsuo Bashō. Este último, aunque más asociado al haiku, me mostró el poder de la contención, del instante que dice más que el discurso. Fue, sin embargo, a través de Benedetti —que también se sintió atraído por este género tan singular— como descubrí una inspiración más cercana para mi propio libro de haikus, Haikus de una vida. El aforismo, para mí, es eso, un temblor que no se explica, pero que resuena. Y esos autores me enseñaron a escucharlo. En ese mismo camino se sitúa mi libro Estados del alma, un compendio de cien frases y aforismos acompañados de sus correspondientes cien fotografías, donde palabra e imagen dialogan desde lo esencial y lo íntimo. ¿Cómo definiría sus aforismos? Mis aforismos son relámpagos de intuición, hojas desprendidas de un árbol que escucha más que habla, palabras que vienen del silencio y a él regresan. No los escribo para sentenciar, sino para abrir grietas. Si un verso puede ser una herida que cura, el aforismo es la cicatriz lúcida que nos recuerda que algo dolió y fue verdad. En ellos no busco definir la realidad, sino nombrar sus temblores. Son pensamientos que se resisten a la extensión, frases que, más que concluir, invitan a detenerse. Algunos nacen del asombro, otros del dolor, otros de esa rebeldía que no admite consignas. Como diría Alejo Urdaneta: son palabras-hojas, pero no secas, sino vivas. No me interesa que mis aforismos gusten, sino que despierten. Que incomoden si es necesario. Que abracen si es posible. Que duren lo que dura un pensamiento necesario: ese que se cruza en mitad del día y ya no se va. ¿Cree que el poeta o el aforista evoluciona, y si es así, cómo ha evolucionado su lenguaje a lo largo de los años? Evoluciona, sí. O debería. En mi caso, ha sido una evolución hacia la intemperie. Al principio buscaba el ritmo, la imagen, la belleza formal. Hoy busco la verdad poética, aunque duela, aunque roce lo políticamente incorrecto. He pasado de escribir para que me escuchen a escribir porque, si no lo hiciera, no podría mirarme a los ojos. Mi lenguaje ha dejado atrás los adornos innecesarios. Se ha vuelto más desnudo, más exacto, más simbólico, pero no hermético. No escribo para ocultarme: escribo para revelar lo que el mundo a veces prefiere callar. Como el árbol que crece hacia la luz y profundiza sus raíces en la sombra, mi lenguaje ha aprendido a sostenerse en la contradicción: soy ternura y filo, abrazo y frontera. Y también ha evolucionado mi relación con el lector. Ya no explico: sugiero. No persigo respuestas: provoco preguntas. He dejado de complacer para comenzar a ser fiel. Como dice uno de mis textos, “la poesía debe llegar con la misma fuerza con la que nace: la libertad. Ese es, hoy, mi único compromiso. ¿Cómo siente que un aforismo está terminado y cómo lo corrige? Un aforismo no se termina, se calla. O, mejor dicho, se detiene en el punto exacto en que deja de ser solo mío para empezar a pertenecer al lector. No tiene un cierre convencional, sino una especie de suspensión. Lo siento terminado cuando deja de necesitar explicaciones, cuando en su brevedad ya dice lo que debe, sin desbordes ni silencios impostados. A veces llega entero, como un relámpago, y no hay nada que tocar. Otras, se presenta a medias, en estado de latido, y entonces comienza un proceso más intuitivo que técnico: leerlo en voz baja, dejarlo reposar, volver días después. Lo escucho, más que lo leo. Y si no me responde con verdad, lo dejo ir. Corrijo poco, pero con precisión. Quitar es más importante que añadir. Lo breve no debe ser lo mutilado, sino lo exacto. Y para llegar a esa exactitud no sigo reglas, sigo la respiración

¿Cuál es el fin que le gustaría encontrar con su obra aforística? Me gustaría que mis aforismos despertaran algo que la costumbre adormece. No pretendo iluminar a nadie, apenas invitar a encender una vela en medio del ruido. Si un lector, al leer uno de ellos, detiene un segundo su paso, ya habrá valido la pena. En un mundo donde las frases son consumo rápido y el pensamiento ha sido domesticado, yo intento que el aforismo vuelva a ser una grieta por donde respira la conciencia. No quiero impresionar, quiero resonar. No quiero imponer, quiero sugerir. No quiero convencer, solo mirar junto al otro el mismo abismo y decirle, en voz baja, que no está solo. Mis aforismos nacen de la ternura o del hartazgo, de la belleza o de la injusticia. Pero siempre con un objetivo, ser puente. Puente entre lo que se vive y lo que se siente. Entre lo que duele y lo que se espera. Entre el lector y su propio espejo. Si al menos uno de ellos logra tocar el alma de quien lo lee, entonces ese aforismo habrá cumplido su misión. Porque no escribo para estar en las vitrinas, sino en la memoria compartida de los que aún se atreven a sentir. ¿Qué lugar ocupa para usted las lecturas en vivo? Últimamente procuro no prodigarme en este tipo de lecturas, siendo habitual que rehúse participar en estos actos. Aun así, cuando decido hacerlo, debe ser por una razón sincera, porque creo en ese momento y en ese público. Las lecturas en vivo son, para mí, una forma de verdad compartida. No es solo leer lo escrito, es exponer el temblor que originó el texto. En ese acto, la palabra recupera su condición de puente, deja de ser una página para convertirse en presencia, en respiración conjunta, en diálogo sin interrupciones. He aprendido a valorar ese espacio como un ritual íntimo y público a la vez. A veces, una lectura en vivo puede despertar en un oyente algo que una lectura en solitario no alcanza, quizá por la entonación, por el silencio que rodea cada frase, o por la emoción que uno no sabe esconder cuando se expone con autenticidad. No me interesa la lectura como espectáculo. Me interesa como acto de comunión. Como un momento en el que el poema, el aforismo, la prosa breve se sueltan del papel y encuentran carne en la mirada del otro. Es también un lugar de prueba, cuando leo en voz alta, compruebo si lo que escribí respira, si se sostiene sin artificios, si contiene verdad. Y si logra tocar algo en quien escucha, entonces entiendo que la escritura, por íntima que sea, nació para ser compartida. ¿Qué opina de las nuevas formas de difusión de la palabra, ya sea en páginas de Internet, foros literarios cibernéticos, revistas virtuales, blogs, etc.? Las nuevas formas de difusión han abierto ventanas donde antes había muros. Han democratizado el acceso, han permitido que voces silenciadas puedan ser escuchadas, y han generado una red de lectores que ya no dependen del circuito tradicional para encontrar palabras que les toquen el alma. Ahora bien, no toda apertura es libertad, ni toda visibilidad es valor. La velocidad de lo digital a veces atenta contra la profundidad, y la abundancia de contenidos puede anestesiar la sensibilidad. En este contexto, el desafío no es publicar, sino permanecer. No ser leído, sino ser sentido. Uso estos medios, sí, pero con criterio. Comparto mi obra en espacios donde sé que aún se respeta el lenguaje, donde se cuida la palabra, donde la inmediatez no ha sustituido la Un blog íntimo, una revista virtual seria, una página hecha con amor… pueden ser lugares de resistencia poética, de siembra ética y de encuentro real. Todo depende de cómo, por En mi caso, prefiero llegar a pocos y tocar algo en ellos, que circular por todos lados sin dejar huella. ¿Podría recomendarnos un poema y un aforismo de otros autores que le haya gustado mucho? Claro que sí. Hay muchos poemas y aforismos que me han acompañado en distintos momentos, pero si tuviera que elegir uno de cada, elegiría aquellos que, más allá de la forma, han dejado una huella profunda en mí. El poema, “Y la palabra se hizo voz del hombre, y la voz fue clamor contra el olvido...” (de Antonio Gamoneda, en Libro del frío). Ese poema no solo me conmovió, me reveló. Me mostró que la poesía no tiene por qué gritar para ser un grito, ni adornarse para ser verdad. Gamoneda escribe con la herida y la dignidad, y en ese tono sombrío y bello encontré una resonancia íntima. También añadiría La nacencia, de Luis Chamizo, un poema que, desde la emoción y el habla popular extremeña, es capaz de nombrar el asombro del origen con una fuerza entrañable. Hay en ese texto una verdad sencilla y desarmada que siempre me ha emocionado profundamente. El aforismo, "Cuando me entrego, me pertenezco." (de Antonio Porchia, Voces).

Esa frase encierra un mundo. Es breve, sí, pero tiene la hondura de una vida vivida con lucidez. En ese juego paradójico entre entrega y pertenencia hay algo que me toca profundamente, la idea de que solo en la donación de uno mismo se encuentra lo más propio. ¿Qué libro está leyendo actualmente? "Antología poética", de Antonio Gamoneda. "El pequeño libro de los días", y acabo de terminar "La prueba del cielo". A eso se suma todo lo que mensualmente me llega en forma de artículos, ensayos y propuestas literarias que genera la revista de la que soy editor: Letras de Parnaso. Ese flujo constante de lecturas breves, intensas y variadas mantiene viva mi conexión con otros autores, con nuevas voces, y con la conversación literaria que siempre me enriquece No me gusta dar consejos. Creo que se corren muchos riesgos, y el mayor de ellos es herir o confundir a quien apenas empieza. Cada escritor tiene su tiempo, su tono, su herida y su verdad, y no hay atajo que valga cuando lo que se busca es escribir desde la autenticidad. Dicho esto, tampoco cierro la puerta al diálogo. Si alguien me pregunta desde la honestidad, intento responder desde la empatía y no desde la certeza. Más que consejos, ofrezco observaciones que nacen del respeto por quien se está abriendo paso. A veces basta con decir: "no tengas prisa", o "confía en lo que te quema por dentro". Y sobre todo "no escribas para ser aceptado, sino para ser tú, incluso si eso incomoda". Pero siempre desde la humildad de saber que cada escritor es un mundo, y lo único que podemos hacer es escuchar, acompañar y no juzgar antes de tiempo.

¿Cómo ve usted actualmente la industria editorial? Con una mezcla de escepticismo y comprensión. Entiendo que la industria editorial, como cualquier otra, se rige por dinámicas de mercado, visibilidad, consumo y rentabilidad. Pero me preocupa que, en ese proceso, se esté sacrificando la autenticidad por el algoritmo, y la voz por la venta. Se publican libros como si fueran productos de temporada, y muchas veces el talento real queda relegado por la falta de contactos, de estrategias comerciales o de obediencia a lo políticamente correcto. La literatura necesita riesgo, no obediencia. Necesita libertad, no catálogo. Por eso he optado, en muchos casos, por caminar por fuera del circuito convencional. No por rebeldía vacía, sino por fidelidad a mi palabra. No me interesa gustar a toda costa ni Dicho esto, reconozco que hay editores valientes, casas honestas, sellos que aún apuestan por lo genuino. Pero son islas en un mar de prisa. Y como tales, hay que cuidarlas. ¿Cuál es la pregunta que le gustaría que le hubiera hecho y no se la he hecho? Tal vez me habría gustado una pregunta cómo, “¿A qué has renunciado para poder seguir escribiendo con libertad?” Porque escribir, cuando se hace con verdad, no es solo una elección, es una renuncia. A veces a la comodidad, a los reconocimientos fáciles, a la pertenencia a ciertos círculos. He Y no lo lamento. Al contrario, esa renuncia es lo que me permite seguir siendo fiel a lo que soy, a lo que siento, a lo que escribo. Si hay algo que he aprendido es que la literatura, cuando es verdadera, no premia la obediencia, sino la coherencia. ¿Cuál es su mayor virtud? Creo que mi mayor virtud es la coherencia. No siempre cómoda, no siempre comprendida, pero profundamente necesaria para mí. Intento que lo que pienso, lo que siento, lo que escribo y lo que vivo no sean caminos separados. Me esfuerzo, a veces con dificultad, por ser fiel a lo que defiendo en mis textos, incluso cuando eso me deja al margen. La coherencia no es rigidez. Es respeto por uno mismo. Es saber decir “no” cuando hace falta, y también saber callar cuando el ruido lo invade todo. Esa coherencia me permite ¿Y su mayor fracaso? Tal vez mi mayor fracaso haya sido haber callado cuando debía haber hablado, por respeto, por prudencia, por no herir… y en ese silencio, en más de una ocasión, perdí una oportunidad de hacer justicia, de defender algo o a alguien, incluso a mí mismo. A veces uno cree que el silencio es elegancia o templanza, y con los años descubre que también puede ser complicidad involuntaria, o miedo camuflado. Aprendí tarde que la palabra, cuando nace de la verdad, tiene más dignidad que el silencio tibio. No me reprocho errores formales, ni equivocaciones de camino. Me reprocho, si acaso, los momentos en los que no fui fiel a mi voz por temor al juicio de los otros. Pero he hecho de ese fracaso una lección. Hoy prefiero incomodar que traicionarme. Puedes comprar sus libros en:

+ 0 comentarios

|

|

|

Si (

Si ( No(

No(